歴史の教科書で必ず出てきて、修学旅行や奈良観光の定番スポットである東大寺。奈良の大仏で知られる、世界遺産です。そんな東大寺が、かつて焼き払われたことを知っていますか。

当時の万富には、東大寺復興のために作られたかなり大規模な”瓦の製造工場”がありました。なんと、累計30〜40万枚の東大寺の瓦を製造しており、瓦職人達が汗水流して働いた結果、今の東大寺が作られているのです。

東大寺は有名でも、瓦職人が注目されることは少ないかもしれません。しかし今回のストーリーに想像を膨らませてみることで、東大寺の復興に尽力した職人達がどんな想いで東大寺を築いたのかが伝わるはずです。

あの「奈良の大仏」が・・・。東大寺を焼き払わせた平清盛

- イヌ

くぅ〜ん。奈良の大仏くらいしか知らないワン・・・。

- サル

改めて東大寺が焼け落ちた頃の歴史をおさらいしてもらえんかのぉ?

平安時代末期、平清盛(たいらのきよもり)は「南都焼討(なんとやきうち)」を命じます。南都とはかつての平城京、つまり現在の奈良市。奈良の興福寺や東大寺などが「反・平氏」で、平氏と対立していたためです。

- キジ

治承4年(1180年)、清盛の子・平重衡(たいらのしげひら)によって東大寺は焼き払われ、大仏殿をはじめとする建物は焼失、いわゆる「奈良の大仏」は溶け落ちてしまったんだ・・・。

- サル

奈良の大仏まで焼き払うとは情け容赦なし! 平清盛、恐るべしじゃ……

しかし、5年後の元暦2年(1185年)に平氏は滅亡。新たな時代「鎌倉時代」へと突入すると、「東大寺を復興させよう」という話が出てきました。まず最初に大仏の顔部分が完成し、「開眼供養」がおこなわれたのです。

その後は大仏の体部分や、大仏殿などの建物を再建。また朝廷の後白河法皇(ごしらかわ ほうおう)や、鎌倉幕府を開いた源頼朝も東大寺再建を援助しました。

- サル

朝廷に鎌倉幕府が協力。東大寺再建は、そんなに優先すべき重要事項じゃったんか?

- キジ

東大寺や奈良の大仏は”平和のシンボル”なんだ。戦乱の時代が終わり平穏な時代が到来したと、国内に示すためにも新政権・鎌倉幕府は、一刻も早く東大寺を再建したかったんだよ。

当時、戦乱によって多くの地域が荒れ、死者も多く出ていました。そんな民衆の苦しさを精神的にも救済する意味もあったのでしょう。そして、この陣頭指揮官「大勧進職(だいかんじんしき)」を任されたのが、重源(ちょうげん)という一人の僧侶でした。

東大寺復興の重大任務を託された僧・重源

- キジ

重源は東大寺の僧侶ではないんだけど、修行で何度も渡っていた宋(現在の中華人民共和国)と太いパイプをもっていたんことから抜擢されたんだ。

奈良の大仏を初めとした仏像製造には宋の鋳造技術が必須であり、そのほかにも宋風の絵画・彫刻・工芸なども東大寺再建に必要でした。また重源は、宋で仏教建築についても学んでいます。そのため重源は大勧進職を任されたのです。

- サル

重源の人脈と知識が東大寺復興に生かされたのじゃな!

重源は養和元年(1181年)に61歳で大勧進職を任されてから、以下のように次々と東大寺の再建を果たしていきます。

それから、東大寺総供養の3年後の建永元年(1206年)6月5日に、重源は他界。重源は大勧進職に任命されて以来、20年以上にわたり東大寺の再建に尽力しました。

- キジ

重源は東大寺再建の最大の功労者といってもいいんじゃないかな!重源がいなかったら、東大寺や奈良の大仏の再建はできていなかったかもしれないね。

そんな東大寺の復興を影で支えていた地域が、現在の岡山市内にありました。それが岡山市東区瀬戸町にある、万富(まんとみ)地区です。

なぜ、岡山で東大寺の瓦づくりをすることになったのか?

東大寺の再建を進めるにあたり、備前国(岡山県東南部)と周防国(山口県東部)は東大寺再建のための造営料国(ぞうえいりょうごく)になっていました。「造営料国」とは、東大寺復興のために資材や資金を調達する国のことです。

- サル

もっと東大寺の近場で作った方が便利じゃと思うが・・・。

- キジ

東大寺には大量の瓦が必要だったんだ。しかも平和のシンボルだから上質なものじゃなきゃいけない。岡山は、東大寺の瓦づくりに最適の地だったんだよ!

万富が東大寺の瓦製造地として選ばれた理由は、おもに以下のようなものが考えられます。

- 瓦の材料となる上質な粘土の産出地

- 燃料(薪)に適した材木の産地

- 吉井川の水運を利用し、製造後すぐに輸送できる

- サル

全国の中でも岡山は恵まれた土地じゃったんじゃな!

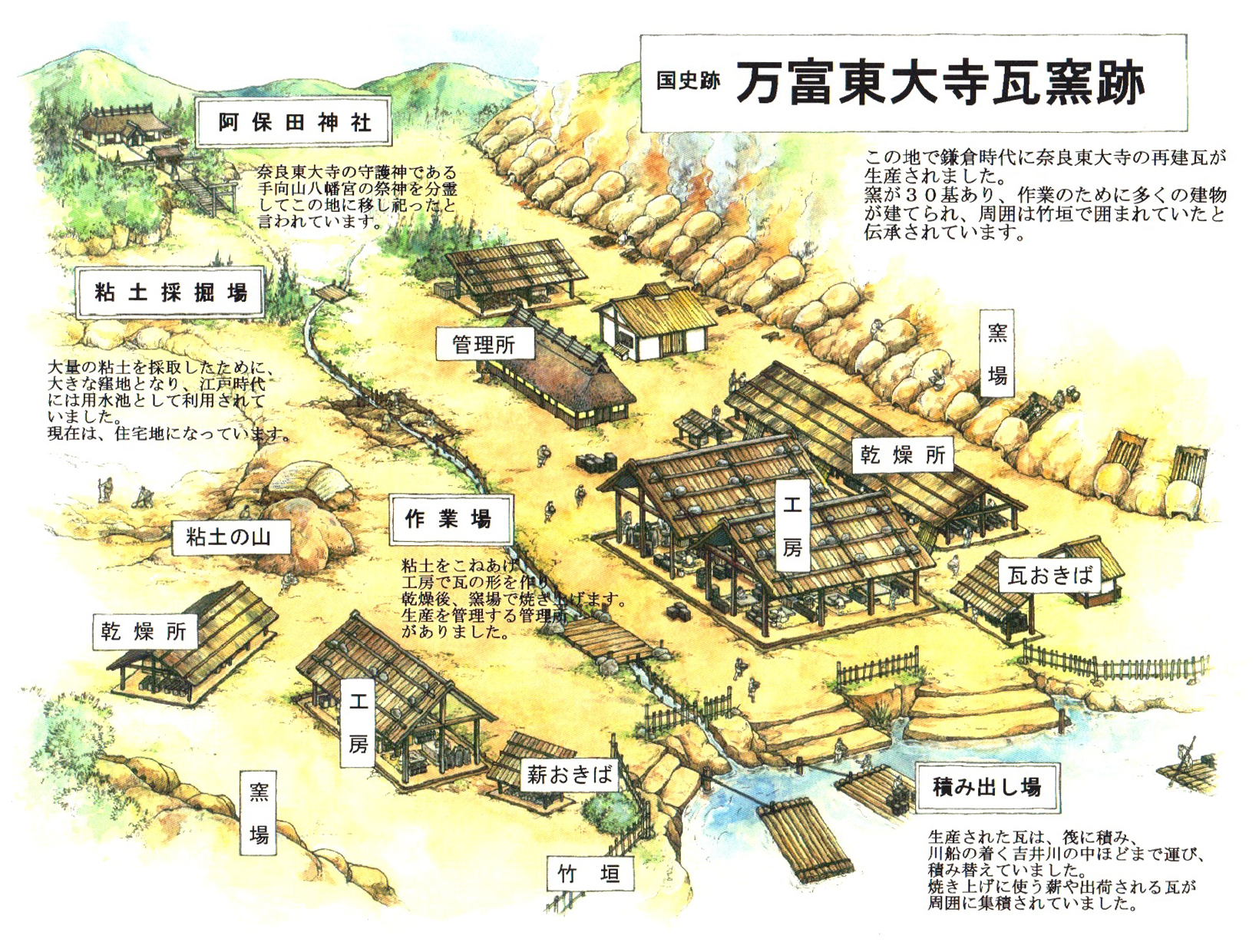

たくさんの瓦職人が働いていた「万富東大寺瓦窯跡」

実は、実際に瓦製造が行われたとされる場所が一部残っているのです。それはJR山陽本線 万富駅から北へおよそ400メートルのところにあります。昭和2年(1927年)に「万富東大寺瓦窯跡(まんとみとうだいじかわらがまあと)」として、国指定史跡になりました。

また当時の吉井川は、万富東大寺瓦窯跡のすぐ近くを通っていました。

岡山市教育委員会作成パンフレット『万富東大寺瓦窯跡』より

- キジ

製造したらすぐに目の前の川でイカダに瓦を積み込み、そのまま近くの船へ積み替えて東大寺に運んでいたみたい!

すごすぎる!30〜40万枚の東大寺瓦を作った職人の技

現在の万富東大寺瓦窯跡に展示されている瓦のレプリカ

万富で製造された瓦は、東大寺の大仏殿をはじめ、中門(ちゅうもん)や廻廊(かいろう)、南大門、鐘楼(しょうろう)などで使われたといわれています。

- キジ

なんと、万富で30〜40万枚ほどの東大寺瓦が製造されたとみられているんだ!奈良の大仏がいる大仏殿の瓦の重さだけでも1500トンあるよ・・・!

昔から万富周辺では、須恵器(すえき)と呼ばれる焼物の製造が盛んでした。そのため、製造経験のある職人がたくさんいたのです。実際に万富東大寺瓦窯跡の北側の丘陵には、須恵器や瓦を焼いていた窯跡が発見されています。

万富周辺は焼物以外にも、古くから鉄が製造されていた形跡や、伊部で備前焼が製造されていたり、長船や福岡一文字といった刀剣の流派が生まれていました。万富周辺でも吉岡一文字という刀剣の流派があるなど、ものづくりの最先端地域でした。

- キジ

まさに、”岡山のテクノポリス”だったといっても過言ではないんだ!

現代とはぜんぜん違う?瓦職人達を癒した”お風呂”

- サル

ついに、風呂の話じゃな!!!待ちくたびれたぞ!

東大寺再建に大活躍した重源ですが、実は別の側面から注目すべき点があります。それがお風呂。重源は東大寺復興で関わった地域に「湯屋(ゆや)」と呼ばれるお風呂をつくっているんです。

- キジ

重源は東大寺にも大湯屋をつくっていて、現在も残っているよ。周防国にも備前国にも、関わったあらゆるところにお風呂をつくっていたんだ!

記録では、国府(現 岡山市中区国府市場)の近くに湯屋を建てたとあります。国府市場の北隣・湯迫(ゆば)地区にある浄土寺境内には、湯屋の跡とされる温泉の源泉が残っていました。

- サル

湯迫といえば、湯迫温泉じゃな〜!昔から温泉地だったんかのぉ?

このほかにも、万富東大寺瓦窯跡の北東およそ800メートルの保木地区には、「風呂屋」という地名があるのです。この付近にも湯屋があったのではないかといわれています。

- イヌ

なんで重源はこんなにお風呂が好きなんだワン?

- キジ

仏教で入浴は「七病を除き七福が得られる健康に良いもの」とされているんだ。国を代表する仏教施設だから、入浴して体を清めたうえで仕事をすることを大切にしたのかもね。

現代の感覚なら、単純に肉体労働で体が汚れ、疲れているため、風呂に入って清潔になるイメージがあると思います。でもこの時代の風呂は、宗教的な意味合いのほうが大きかったのです。

- キジ

ちなみに当時のお風呂は、今のお風呂とはまったく違うものだったんだよ!

当時の湯屋は、室内に湯釜が置かれ、中に熱湯が入っていました。そして熱湯から出た蒸気が充満した室内に入って、汗をしっかりかいたあとに体に湯をかけて、手拭いで汗や汚れを拭き取るというものだったのです。

- サル

昔の人たちも「整う」魅力を知っておったんか・・・!

- キジ

もし、瓦職人だったら仕事終わりにこんな感じで話してたかもねえ・・・。

- サル

いやあ、今日もよく働いたのぉ!風呂に行くか!

- イヌ

風呂の時間は最高じゃのぉ〜、だワン。(渾身の演技)

- キジ

重源さまに感謝せねばな!わしらのつくった瓦で東大寺はどんな立派な建物になるんじゃろうか。

- イヌ

向こうの大仏さまは見上げるほどの大きさらしいワン!もっともっと、瓦を作らねばのぉ〜、だワン!

- キジ

夢みたいな話じゃのぉ!わしらのつくった瓦が、見上げるほどの大きさの大仏さまの建物を飾れるのなら、最高に幸せなことじゃなあ・・・。

まだまだ夢が隠れているかも?現代の東大寺瓦窯跡へ

- サル

想像じゃが、きっと自分達のつくる瓦に誇りを持って作っておったじゃろうなあ。

- キジ

実は、東大寺瓦窯跡はまだ発掘調査が続いていて、これからも新しい歴史ストーリーが見つかるかもしれないよ。

現在、岡山市は少しずつ万富東大寺瓦窯跡の発掘調査を進めています。その結果、東大寺瓦窯跡には14基の瓦窯があったことがわかりました。ほかにも管理棟と思われる建物の礎石、工房、暗渠(あんきょ)の排水施設などがあったことが判明。

現在、岡山市教育委員会作成の万富東大寺瓦窯跡パンフレットや現地の案内板には、当時の製造場所を想像したイラストが載っています。なお瓦窯は全部で約30基あったとも。さらに製造工程ごとに多くの建物があり、周囲は竹垣で囲まれていたとされています。

岡山市教育委員会作成 万富東大寺瓦窯跡 案内板より

- キジ

大量の瓦片や窯壁片が瓦窯跡だけでなく、周辺からも大量に出土しているんだ。だから万富東大寺瓦窯跡のある丘陵地一帯が製造現場だった可能性があるよ!

万富公民館や岡山市中区の埋蔵文化財センターでは、出土した東大寺瓦の軒丸瓦(のきまるかわら)が展示されており、実物を見学できます。軒丸瓦とは、屋根の縁を飾るための丸い形をした瓦のことです。

軒丸の中央には、大日如来(だいにち にょらい)を表す凡字が置かれています。その周囲に一文字ずつ丸に囲まれた「東大寺大仏殿」の文字が配置されているデザインです。

- サル

御利益がありそうじゃ!現物を見に行くぞ〜!!!

地域の史跡や自然などの「宝」を見にいこう

万富のある千種地区では、東大寺瓦窯跡をはじめとした地域の史跡や自然などの「宝」を後世に伝え、広く知ってもらうために観光ボランティアガイドを育成中です。令和5年度のガイド開始に向けて学生からご年配まで、幅広い年代の方が観光ボランティアガイドを目指しているので、ぜひ楽しみにしててください。

- イヌ

地元の人にガイドしてもらうのが楽しそうだワン!

- サル

観光ボランティアガイドの開始が待ち遠しいのぉ!!!

栄西の肖像画

栄西の肖像画 吉備津神社

吉備津神社

現在も東大寺の鐘楼に使われている。この鐘楼は、重源の後継として任命された岡山出身の栄西によって再建されたもの。再建当時の建物で、その瓦も当時のものである。ほかにも、東大寺の境内から万富で製造された瓦が出土している。